「ピアノは歌う」―19世紀のパリ国立音楽院ピアノ教授たちが語る演奏表現の要点(2)(執筆:上田泰史)

執筆:上田泰史

人間の声が奏でる歌の魅力を楽器で表現したいという思いは、今も昔も変わりません。その背後には、歌の魅力を追体験したいというだけではなく、楽器で歌をいかに表現できるかという創意も働いているに違いありません。人間の声を伴わない器楽というジャンルが、それだけで作曲家や演奏家の思考や精神を表現し、聴き手の想像力に訴える力があるとする考え方は、18世紀の後半から19世紀初めにかけて現れてきました。その背景には、言葉を必要としない楽器の「声」こそが果てしない精神世界を表現すると考える、音楽におけるロマン主義の思潮があります。この章では、音楽におけるロマン主義の浸透とともにピアノが声楽的な表現を希求するようになった過程の一側面を、教育という視点から見ていきます。

声の音域に似ているのはまさに中音域であり、そこにピアノの肺があり、そこから、ゆったりとした歌が発せられるのです。

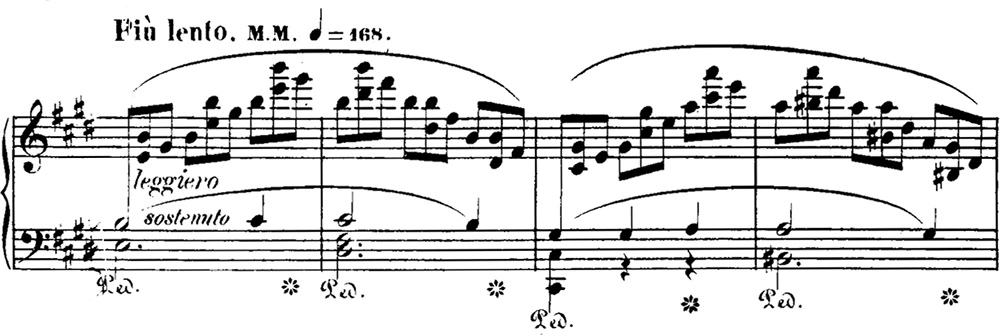

ピアノによる声楽的な表現をめぐって1830年代に起こった大きな変化に、中音域の活用が挙げられます。1830~40年代にエラール社やプレイエル社の楽器がもつ中音域の特徴は、音の持続が長く、他の音域から浮き立って聞こえる点にあります。上に引用したヅィメルマン教授の言葉は、この楽器の音響の変化を受けて書かれたものです。中音域を活用するために、新たな書法が編み出されました。ヅィメルマン教授自身、《24の練習曲》作品21の18で、中音域に旋律を置くメヌエットを書いています(譜例1)。

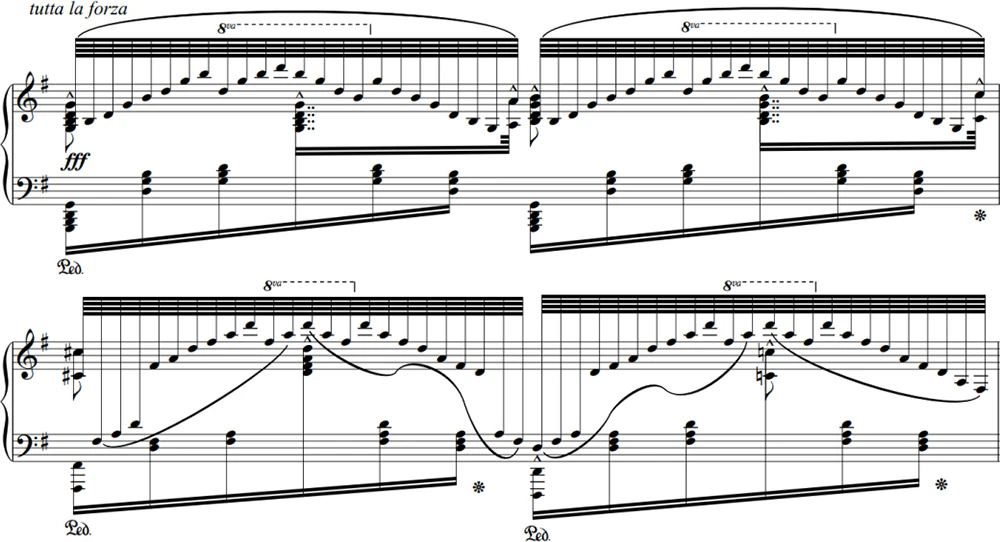

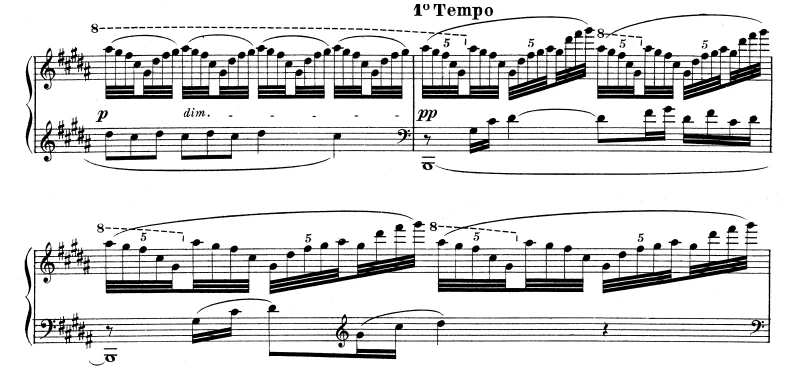

しかし、誰よりもこの書法に関心を持ち、高度に展開させたのはジギスモント・タールベルク(1812~1871)でした。タールベルクは高音域で急速に演奏されるアルペッジョなどの走句とバスの間を縫うように、中音域ののびやかな旋律を置きました(譜例2参照)。これによって、タールベルクの演奏は三本、四本の手で演奏しているようだと評判を得ました。しかし、タールベルクが推進したこの書法は、単なるアクロバットで人目を驚かせるためのものではありませんでした。それまで、イタリア的な歌唱の模倣はアリアやカヴァティーナといった、伴奏される1つの高音域のパートを範としていました。しかし、中音域が歌唱声部として活用できるようになったことで、主役の多いテノールはもちろんのこと、バスからソプラノにいたるまであらゆるパートを、オーケストラ・パート全体と同時に響かせることができるようになったのです※1。この事態を、音楽界きっての知識人フランソワ=ジョゼフ・フェティスは、フンメルやカルクブレンナーの「華麗様式」(きらびやかな走句を多用する様式)と、J. B.クラーマーやJ. フィールドに代表される「歌唱様式」を統合した成果として、高く評価しています※2。

その点、タールベルクの《ロッシーニのオペラ「モーゼ」の主題に基づく幻想曲》(1839年刊)は、ピアノ一台でオペラの合唱、オーケストラ、独唱、さらにはピアノの華麗な走句を表現できることを証明したエポックメーキングな作品でした。タールベルクは、1836年にはすでに人前で演奏していましたが、おそらくその独自のテクニックが見破られるのを恐れて、1839年まで出版を見合わせていました。原曲のオペラ《エジプトのモーゼ》は、1818年にナポリで初演されたのち、パリ・オペラ座用のフランス語版《モイーズとファラオン》として編み直され、イタリア・オペラからフランス独特の壮麗なグランド・オペラとして1827年にふたたび初演されました。1838年には100回の上演を記録するほど注目を集めたフランス版から、タールベルクは第1幕の合唱と第4幕の「祈り」の情景を選び、序奏と経過部をつけて一つのピアノ曲に仕上げました。幻想曲のフィナーレにあたる「祈り」の情景は、モーゼら一行が紅海渡渉を祈願し、海が割れる劇的な場面です。そこでは、バスのモーゼ(初演時の歌手:ルヴァッスール)、テノールのエリエゼール(アレクシス・デュポン)、メゾ・ソプラノのマリー(マドモワゼル・モリ)が次々に同じ旋律を歌い、天にエジプト脱出を祈願します。彼らの歌の間には、彼らに付き従うイスラエル人の合唱が差し挟まれます。タールベルクは構成や旋律だけでなく、調も原曲に忠実で、ト短調に始まり願いが聞き届けられたことを示唆する最後のトゥッティでト長調に遷移し、強烈な光を演出します。

このうち、エリエゼールとマリーの歌唱に続く最後のトゥッティ(譜例2)の箇所で、旋律が中音域に置かれています。アルペッジョで取り囲まれた合唱声部は、右手と左手で交互にとることによって、幅広い音域を鳴らすことができるようになっています。

合唱とオーケストラが同時に表現されるこの最後の見せ場は、さらにもう一つ、舞台の重要な要素を表しています。それは、背景に現れる「波」です。紅海が真っ二つが割れるのですから、海面には巨大なうねりが生じています。楽譜は、その様をグラフィカルに示しています。当時のオペラの聴き手で旧約聖書の「出エジプト記」を知らない人はいなかったでしょう。誰もが目と耳で、水面が大きく盛り上がり、二つに分かれる様をありありと思い描くことができたはずです。当初は慎ましくオペラ・アリアを模倣していたピアノは、タールベルクに至って、ついにはオーケストラと舞台上のすべての歌手のみならず、旧約聖書の壮大なスペクタクルをも表現するに至ったのです。

中音域の使用は、1830年代にはフレデリック・ショパン(《12の練習曲》作品25の5)、ロベルト・シューマン(《フモレスケ》作品20の1※3)、アンリ・ラヴィーナ(《12の演奏会用練習曲》作品1の1)などにも見られ、その後も、リスト(《3つの演奏会用練習曲》第3番〈ため息〉, 1849年刊)ブラームス(《バラード》作品10の4, 1854年作)などにも見られます。

ドビュッシーを指導したパリ音楽院教授アントワーヌ=フランソワ・マルモンテルは、1874年に刊行した著書の中で、タールベルク流の技法は70年当時、陳腐化してしまった、と観察しています※4。確かに、歌唱声部を中声部に組み込むことには、書法がワンパターンになってしまうというデメリットもありました。また、旋律が伴奏の音形に組み込まれるので、右手のみが旋律を演奏する場合に比べ、旋律の自由な動きは制限されてしまいます。中声部の旋律を自由に動かしてフィオリトゥーラを入れることは明らかに困難な上、装飾的な機能は、伴奏声部の走句が担っています。しかし、「劇的効果の再現」という野心から発達したこの書法は、その後も和声と旋法のシステムを変化させながら、次世代の作曲家に受け継がれていきました。1903年に出版されたドビュッシーの《版画》第1番〈パゴダ〉※5はその一例です(譜例4)。タールベルクによるオペラ再現の努力は、ピアノ音楽の未来に少なからぬ実りをもたらしたと言えそうです。

19世紀、ピアニスト兼作曲家たちはロマン主義思潮の中で、それぞれに「ピアノの音を超えるの何か」を表現しようとしました。それは、シューマンが目指した幻想世界や内面の声であり、またモンジュルーやフィールド、ショパンが探究したイタリア楽派の歌唱表現であり、またタールベルクのようなグランド・オペラの再現でした。フランスのピアノ教育は、1820年代末から30年代に生じた急速なピアノとピアノ音楽の変化に対応し、テクニックや表現技法を方法論として体系化することで、ピアノ演奏の伝統と革新性が統合され、標準化されていきました。近代的なピアノ教育は、ピアノ教授たちの温故知新の精神によって確かな基盤が作られたのです。

しかし、演奏様式は常に変化していきます。そして、その変化の中で失われていくものもあります。たとえば、19世紀のテンポ・ルバートもその一つです。楽譜は、ピアノの音高を記すにはうってつけのツールですが、リズムやアクセント、テンポの絶妙な伸縮については概略的にしか指示できません。どんなに楽譜の書き記された側面ばかりを研究して、「楽譜に忠実」であろうとしても、19世紀ピアノ音楽の演奏習慣や往時のピアニストたち個々人の演奏様式は部分的にしか理解できないでしょう。その意味では、「楽譜に書かれなかったこと」まで読む力こそ、本当の読譜力といえるでしょう。そのような読譜力は、作曲、楽譜、批評、出版、身体、他の諸芸術についての幅広い知識と探究のなかで、長い時間をかけて身についていくものです。さまざまな側面から音楽への知的関心を深めるために、手前味噌ではありますが、音楽学という分野をかじってみるのも、ひとつの方法でしょう。興味があれば、是非、音楽学の扉を叩いてみてください。

- この変化は、オペラの主題に基づく幻想曲が流行し始めた時期と軌を一にしています。アンリ・エルツは、《「ロンジュモーの御者」の2つのモチーフによる幻想曲と変奏曲》作品97(1837年)で、自作品中、初めて「幻想曲」という言葉を用いました。エルツは、この幻想曲の先駆者とみなされています。Laure Schnapper, Henri Herz, magnat du piano : la vie musicale en France au XIXe siècle, 1815-1870, Paris, Édition de l’École des hautes études en sciences sociales, 2011, p. 224.

- François Joseph Fétis, « MM. Thalberg et Liszt », Revue et gazette musicale, 4e année, no 17, 23 avril 1837, p. 140-141.

- “Hastig”のセクションを参照。この中声部は必ずしも演奏されず、心のなかで歌われるパートとも解されます。

- Antoine-François Marmontel, Silhouettes et médaillons, Les Pianistes célèbres, Paris, Heugel et fils, 1878, p. 163.

- ドビュッシーは在学中に定期試験でタールベルクの《ピアノ・ソナタ》を曲目に選んだことがあるので、タールベルクの作品の特徴については当然知っていたと考えられます。