- トップ

- 全級指導ライセンス保有者

- 指導者ライセンス保有者の活躍

指導者ライセンス保有者の活躍

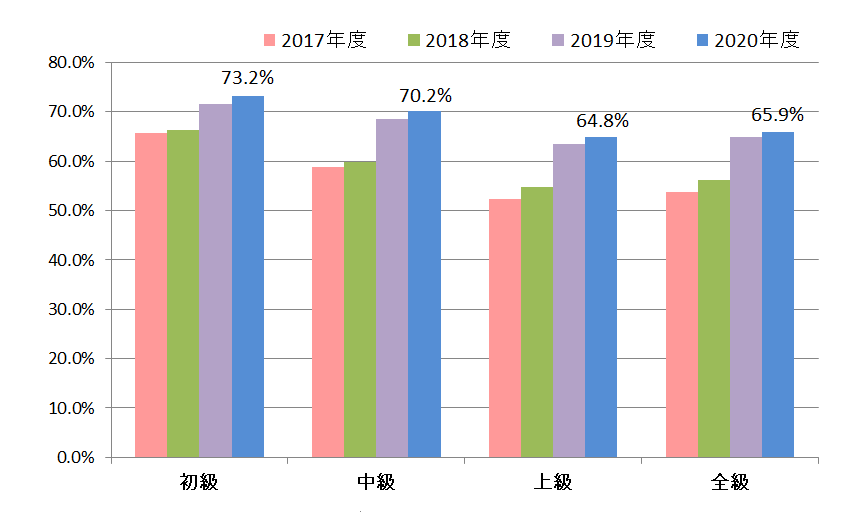

指導者ライセンス更新率の推移

| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 初級 | 65.6% | 66.2% | 71.5% | 73.2% |

| 中級 | 58.9% | 59.8% | 68.5% | 70.2% |

| 上級 | 52.3% | 54.7% | 63.5% | 64.8% |

| 全級 | 53.7% | 56.1% | 64.9% | 65.9% |

指導者ライセンス保有者の声

会報329号より

松本裕美子先生

アコルデ石神井ステーション代表。指導者ライセンス全級合格者として2016年度に初めてのレッスン見学講師を務める。

レッスン見学講師を務めるにあたり、受講生の先生方には「町のピアノ教師の日常」を見ていただきたいと考えておりました。そのため、当日は私も生徒も飾らず、普段通りのレッスンを心がけました。先生方が書いてくださったワークシートを拝見していると、「生徒一人ひとりとの触れ合いを大切にしながら個性を伸ばす」という私の長年のモットーが無意識のうちに伝わっていたことが実感できました。生徒と会話を重ねている姿を「信頼関係が築けている」「とても楽しそう」と評価していただけたのです。今まで色々と変遷を遂げてきたレッスンではありますが、軸はぶれていなかったのかと思うと、ほんの少し自分の指導力に自信を持つことができました。

レッスン後のディスカッションの時間では、皆様に自身の指導内容を書き出してみることをお勧めしました。文字に起こしてみることで、抜けているところや、自分が本当にやろうとしていることが何なのかが見えてくると考えているためです。「教室のコンセプト」をしっかり持っておくことで、一貫性のある教育ができると思っています。

今回、自身のレッスンを客観的にみていただけたことで、今一度自分の指導を振り返るきっかけにもなりました。これからも、生徒や親御さんそれぞれとのコミュニケーションを大切にしつつ、ともに成長してゆきたいです。

2015年5月1日公開 トップニュースより

松永 由里先生

1993年入会/指導者賞8回受賞/横浜クラヴィアートステーション代表

大切なのは下準備

指導者検定を受けてみようと決めたのは、「目標に向かって努力することの大切さ」を教えて下さった渡部由記子先生に勧められたのがきっかけです。

検定というとどうしても合否に目が行ってしまいがちですが、指導者検定に向けて準備した演奏力、教材研究、楽典、作曲家のこと、音楽史、レポート提出等がすべて現在の私のピアノ指導に大変役立っています。

また審査の先生方から見られながら指導するという経験は、普段のレッスンとは全く違い 実際の試験でしか得られない多くのことが経験出来ました。緊張感もあるなかですが審査の先生方のメッセージは、より良い指導者になってほしいと考え、沢山の気付きを与えてくださるもので大変励みになり今でも私の宝物です。

先生が変われば生徒も変わる

指導者検定の受験後大きく変わったことは、常に生徒さんの立場に立って考えることが出来るようになったことです。また私自身もステップやコンペに参加したりステーションを運営したりと積極的に行動できるようになりました。

現在、様々な年齢の生徒さんや、親子でレッスンを受けている多くの生徒さんとの長い付き合いから学ぶことは限りなくありますがたとえば私が筆記試験で受けた試験問題を、普段のレッスンでそれぞれの年齢にあった内容に変えてアプローチしていくことによって、生徒さんの音楽に対する意識も良い方向に変化しています。試験で得た知識をより深く掘り下げていくことも指導現場に必要なことだと感じています。

仲間と切磋琢磨しあうピアノ教師を目指して

現在、横浜クラヴィアートステーションの毎月の勉強会では「指導者検定の指導実技模擬」体験を毎回取り入れています。10分で時間を区切り、短い時間でいかに生徒さんの弱点をより良い演奏に出来るか、やる気を引き出せるか、実際にレッスンを見せ合いながら先生たちが生徒役、審査役、保護者役などにまわりメッセージを書いてもらいディスカッションしています。春休みや夏休みには小学生の生徒さんにもモデルをお願いして勉強させていただいています。

この勉強会が、指導者としての意識をお互い高め合い、指導者検定受験につながっていく場になればいいなと願っています。 学びには終わりがないというように、「継続は力なり」ピティナ指導者検定は人生で大切なことをそしてピアノ指導者という素晴らしい職業を改めて気づかせてくれました。

和田 真紀先生

2004年入会/指導者賞2回受賞/2013年 グランミューズ部門A2カテゴリー第1位

コーチングとピアノレッスン

年子の子供が2人とも幼稚園に入園したのを機にピティナに入会し、コンペティションやステップに生徒を出し始めました。その中で様々な刺激を受け、もっと指導力を向上したいと思っていた時、周りの先生に勧められたのが指導者検定です。 検定受験を決めてからは、青木理恵先生にコーチングの指導を受け、目標を掲げながらなるべく短期間で全級合格しようと取り組みました。演奏実技は、石井なをみ先生にレッスンして頂けることとなり、インベンションの1番からじっくり、丁寧に教えて頂きました。

指導実技でついた、臨機応変な受け答え能力

指導者検定の受験によって、大学を卒業してから遠ざかっていた楽典・音楽史の勉強をしたり、四期の弾きわけを学んだことで、随分自分に自信が持てるようになりました。特に指導実技では、自分の生徒ではないモデル生徒さんの演奏を聴いてその場で受け答えをしなければならないので、どんな生徒さんと出会っても大丈夫なように、また様々な曲でシミュレーションをしたことで、指導の引き出しがぐんと増えたように思います。

演奏力の向上

私は演奏実技の初級・中級・上級をそれぞれ1年ずつかけて受験したので、四期の演奏をしっかりと勉強する機会に恵まれました。全級合格後の次の年にはコンペティションのグランミューズ部門に挑戦し、2年かけてA2カテゴリ―第1位をいただくことが出来ました。子供が学校に出かけたらすぐに練習するという習慣を指導者検定を受験していた頃からずっと継続していた事もよかったと思います。

「大切にしているカウンセリングレッスン」

石井先生のレッスンでは「自分がどう弾きたいのか」ということを強く求められました。それは自分の生徒にも実践していて、その曲についてどう考えてどう弾きたいのかを、時間をかけて学んでいくことをとても大切にしています。分析というととても難しく聞こえますが、「ここはどんな感じ?笑っている?それとも怒っているところかな?」と生徒が答えやすいように語りかけ、演奏にその子なりの色が付けられるようにしています。その成果か、昨年は沢山の生徒が本選に出場させて頂き、A1級とC級の生徒が決勝大会に進んでくれました。また、今年度より審査員やアドバイザーのお仕事も頂けるようになり検定でお世話になった方々に本当に感謝しています。これからも自分自身の研鑽を続けながら、生徒が楽しみながら曲を創っていけるようなレッスンを心がけていきたいです。

神田 裕子先生

2000年入会/指導者賞4回受賞/あつぎwakuwakuステーション代表

生徒と同じ曲で指導者検定に参加 音大を出てからの勉強の機会を探していたところ、江崎光世先生に指導者検定を勧められました。ピアノを教えるためには、ただ弾ければいいというわけではなく、タッチ、フレージング、四期の弾き方の違いなどをきちんと指導する必要があると実感したので、2009年から受験を始めたのです。 私はとにかくバロックの演奏が苦手で、ピティナのアドバイスレッスンやすでに全級合格された先生などに指導を受け、バッハのインベンションから1曲ずつ丁寧に仕上げることから始めました。初級演奏実技の課題曲はコンペティションのC級くらいまでのレベルと設定されているので、生徒にコンペティションの指導をする傍ら、私も一緒に同じ曲を必死に練習していましたね。

自分の成長が生徒の成長につながった

そして、試験本番の緊張感は独特のものがあり、ドキドキしてうまく弾けないという生徒の気持ちがとてもわかるようになりました。結局4年かかって初級演奏実技の合格をいただきました。一方、指導実技は1回で合格し、今まで教えてきたことは間違っていないということを認めていただけた気がしてとてもうれしかったです。

長い時間かけて受験し、勉強を続けたことで、今ではバロックに対する知識も演奏力も身に付き、生徒の課題も以前より見えてくるようになりました。生徒がもらってきたコンペティションの審査用紙に「バロックの雰囲気がよく出ています」と書かれることも増え、自分の勉強が確実に生徒にいい影響を与えていることがわかり、とても嬉しかったです。

生徒にもステージで成長の機会を

入会時に、生徒には年に1回ステップに参加することをお約束してもらっています。そしてコンペティションも教室通信を通じて、すべての生徒に案内しています。ピティナのコンペティションでは、もしかしたら同じステージで演奏した子が将来のピアニストになるということもあるかもしれません。また、指導者に言われても「子どもが弾けるわけない」と思っていた生徒が、実際に同学年の出演者が見事に弾ききった演奏を聴くと、やはり何かが変わるようです。

生徒の成長とともに、指導者ライセンスは次のステップへ

現在は小学生をメインに教えているのですが、生徒の成長に合わせて、中級を受験するための準備を進めています。今度は心の余裕をもって、試験に臨めそうです。

AdSense